Pôster Oficial de divulgação da aventura dos quadrinhos da"Mulher Maravilha" (Wonder Woman, 2017) que estreia em junho.

quarta-feira, 31 de maio de 2017

Maravilha!

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

terça-feira, 30 de maio de 2017

Crítica: O Dono do Jogo | Um Filme de Edward Zwick (2014)

Em 1972, no auge da alienação da Guerra Fria, uma grande batalha foi travada entre os Estados Unidos e a União Soviética sem a necessidade de disparos ou ameaças nucleares. Naquele ano em Reykjavic, na Islândia, uma das maiores lendas do xadrez norte-americano, Bobby Fischer (Tobey Maguire), trava um tenso duelo contra o campeão mundial de xadrez, Boris Spassky (Liev Schreiber), outra lenda mundial do jogo nascida na extinta União Soviética. Bobby Fischer que acabou se tornando um símbolo americano contra o comunismo, uma celebridade e ídolo nacional, o enxadrista tinha em sua intimidade um adversário tão duro quanto qualquer outro jogador: ele mesmo. Toda sua fascinante história de vidas foi construída enquanto lidava com sérios problemas mentais que avançavam mediante seu sucesso e que o levaram ao isolamento social e ao exilio de suas conquistas. “O Dono do Jogo” (Pawn Sacrifice, 2014) é um drama estadunidense escrito por Steven Knight, Christopher Wikiinson e Stephen J. Rivele e tem a direção de Edward Zwick. Inspirado na vida do lendário enxadrista americano Bobby Fischer, o roteiro captura de modo competente os fatos ocorridos na época, como as prováveis liberdades poéticas acrescidas em sua trajetória, conseguem auxiliar o espectador a entender melhor as nuances em volta da lenda.

Mesmo que durante a sua carreira, Edward Zwick buscasse conduzir produções muito mais elaboradas e de contornos quase épicos, quando não sofisticados e de arrojo narrativo (filmes como “Tempo de Glória”, de 1989; “O Último Samurai”, de 2003 e “Jack Reacher: Sem Retorno”, de 2016; entre outros mais estão em sua filmografia), seu comprometimento com “O Dono do Jogo” se mostra bastante satisfatório considerando as dimensões contidas do projeto. O cineasta demonstrou grande capacidade em retratar com sua câmera a trajetória de um personagem complexo por natureza em um momento da história sócio-política bastante complicada. Embora o duelo dos jogadores seja em um ambiente pequeno e sereno, há uma consciência do alcance dos resultados brilhantemente demonstrada ao espectador pelo roteiro (os lances das partidas realizadas por Bobby Fischer geraram torcidas, capas de revista, entrevistas em noticiários que o levaram a ser uma celebridade nacional). Assim sendo, dos complexos campos de batalha do passado retratados pelo cineasta, aqui suas competências são aplicadas na desafiadora tarefa de imprimir tensão e suspense a um reduzido tabuleiro de xadrez. E através de um trabalho inteligente ele consegue um nível satisfatório de sucesso. Como Tobey Maguire e Liev Schreiber que sob sua direção conseguem um grande êxito ao dramatizar no jogo as expressões faciais, os olhares e a linguagem corporal que conferem intensidade aos momentos.

Porém o filme é seguramente de Tobey Maguire. Sua interpretação funciona em diferentes momentos que vão de sua vida particular exposta aos que o rodeiam (família, amigos e pessoas ligadas a sua ascensão no esporte), a que é acompanhada pela mídia constantemente e a que se agrava de acordo com o desenrolar da história; e que para infelicidade da nação, esconde uma solitária tragédia por trás de uma alegria nacional. Embora essa articulação de passagens seja complicada pelas diferentes emoções contidas em cada uma, e nem sempre é tirado o devido proveito delas, o filme funciona bem nas diferentes direções, mas em níveis de qualidade distintos. “O Dono do Jogo” é um bom drama de ser acompanhado e que deve se dar uma atenção valorosa a algumas informações adicionais anteriores aos créditos finais. Há ali algumas tristezas inacreditáveis reservadas para quem nunca havia ouvido falar de Bobby Fischer ou de sua reputação no mundo do xadrez.

Nota: 7,5/10 Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

segunda-feira, 29 de maio de 2017

Crítica: Doutor Estranho | Um Filme de Scott Derrickson (2016)

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) é um talentoso e bem sucedido neurocirurgião que vê seu mundo desabar quando sofre um acidente de carro e suas mãos ficam debilitadas devido ao trauma. Devido às limitações impostas pela medicina tradicional, falido e desiludido com suas próprias chances, Strange parte em direção a um reduto místico com a esperança de encontrar a cura de suas mãos, chamado Kamar-Taj, em Katmandu. Mas lá descobre que o local que buscava não era apenas um centro médico alternativo para pessoas desesperançadas como ele, e sim, também uma imprescindível barreira contra forças malignas desconhecidas que colocarão Strange em dúvida sobre seus interesses. “Doutor Estranho” (Doctor Strange, 2016) é uma produção estadunidense de ação e fantasia baseado no super-herói da Marvel Comics criado por Stan Lee e Steve Ditko. Adaptado por Jon Spaihts, Scott Derrickson e C. Robert Cargill, essa produção tem a direção de Scott Derrickson (responsável por filmes como “Livrai-nos do Mal” de 2014, “A Entidade” de 2012 e “O Dia em que a Terra Parou” de 2008 entre outros mais). E ao contrário do clima de suspense e terror ditado por suas obras anteriores, seu trabalho de encomenda surge como um produto fantástico de entretenimento, repleto de efeitos visuais bacanas e bastante funcional aos interesses da produtora Marvel Studios e seu universo cinematográfico iniciado há quase dez anos com o “Homem de Ferro”, em 2008.

De fato, não causa nenhuma estranheza que “Doutor Estranho” tenha se tornado um grande sucesso de público ao redor do mundo e cativado a crítica especializada e principalmente a amadora. Em resumo o filme funciona em vários aspectos diferentes. Sua trama simplista é bem preenchida com bons diálogos; a escolha do elenco principal não poderia ter sido tão soberba quanto foi; os efeitos em CGI além de grandiosamente dimensionados também são bem feitos e acima de tudo coerentes com o enredo; e a ação e o humor são brilhantemente articulados ao longo da produção com habilidade e bom senso. Os nomes de Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton estão simplesmente irretocáveis. Cumberbatch faz a transição de personalidade de seu personagem que vai do egoísmo e arrogância para a nobre humildade e necessária simpatia de forma bastante orgânica. Ejiofor sempre deixava algo sombrio escondido transparecer que se materializou no tempo certo enquanto McAdams que é simplesmente uma jóia de talento e beleza somente brilhou de modo semelhante no passado quando dividia a película com Robert Downey Jr. em “Sherlock Holmes”. Todavia Mikkelsen funciona bem aos propósitos vilanescos do filme, como Swinton chama a atenção em cena por seu papel de anciã mestra a qual confere elegância e credibilidade aos diálogos de natureza filosófica e psicodélica que rondam seu personagem. E o humor fica a cargo de quem? É curioso como as necessárias tiradas de humor são discretas e brilhantemente articuladas entre todos os atores ao longo das quase duas horas de duração.

“Doutor Estranho” é servido ao público na medida certa. Qualquer traço de exagero estético é absorvido e digerido pelo espectador de modo natural e sem alardes (o embate de Doutor Estranho no meio da dimensão escura com o poderoso Dormammu é tão inusitado quanto hilário), enquanto alguns pequenos truques visuais de mão se mostram interessantes. Toda a desconstrução da realidade podia facilmente ridicularizar por completo um departamento técnico, mas a Marvel confere uma dinâmica visual brilhante e que mesmo sem atributos visuais totalmente inéditos aos olhares (algumas cenas lembram o mundo dos sonhos criado por Christopher Nolan para “A Origem” e algumas outras cenas parecem terem saído de “A Máquina do Tempo”) ainda assim é tudo uma beleza e funciona como mais original das ideias. Por isso, “Doutor Estranho” se mostra um ótimo programa de diversão ao mesmo tempo em que é um passo a frente na continuidade do crescente Universo Marvel.

Nota: 8/10 Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

domingo, 28 de maio de 2017

Crítica: Capitão Fantástico | Um Filme de Matt Ross (2016)

Ben Cash (Viggo Mortesen) tem seis filhos com quem vive há muito tempo longe da civilização em meio a uma rígida rotina de tarefas alternativas. Entre atividades físicas periódicas; o costumeiro hábito de ler clássicas obras literárias dos mais variados assuntos; o exercício e aprimoramento constante de técnicas de defesa pessoal e sobrevivência; a busca da fluência de outros idiomas entre muitas outras atividades que ainda que sejam estranhas, são focadas no melhoramento pessoal dessa família; todos os seus filhos se mostram seguros de sua condição humana e autossuficientes. Mas certo dia um triste acontecimento golpeia essa família os fazendo deixar o isolamento da floresta e se reintegrar a sociedade, o que consequentemente traz de volta a vida velhos conflitos de ideais e a necessidade de sobrepor algumas barreiras esquecidas. “Capitão Fantástico” (Capitain Fantastic, 2016) é uma comédia dramática estadunidense escrita e dirigida por Matt Ross (figura costumeira de pouco destaque no elenco de séries e de muitos filmes americanos). Filme que foi sensação no Festival de Sundance 2016 e de muitos outros festivais de cinema, esse conto fantástico criado por Matt Ross demonstra ter energia e conceitos de sobra para fazer no mínimo o espectador refletir sobre seu estilo de vida.

Estampando corpo e alma de cinema indie (no melhor estilo “Pequena Miss Sunshine”), “Capitão Fantástico” é uma das melhores surpresas do circuito de cinema estadunidense de 2016. Querido pela crítica especializada e adorado pelo público que aprecia histórias comuns e sinceras, seu enredo ganha uma grande força ao questionar de modo agradável alguns aspectos da vida humana e a importância do aperfeiçoamento verbal, mental, físico e emocional. Segundo Matt Ross, uma das motivações para inicialização desse longa-metragem veio através de uma urgente necessidade de instaurar uma discussão pública sobre as escolhas difíceis que devem ser feitas no que diz respeito à criação de crianças na sociedade contemporânea. Mas ele desperta uma discussão que ainda vai além quando desencadeia no espectador um questionamento quanto ao seu próprio meio de vida. O filme está repleto de críticas sobre a desfiguração da família, a educação, a saúde e sobre normas e influências sociais. Se Viggo Mortensen é o nome que mais brilha nos créditos por sua reputação e seu desempenho profundo na tarefa de guiar seus filhos com sabedoria a um objetivo maior do que apenas existir, o elenco que compõem seus dependentes é soberbo. Desde o filho mais velho, Bo (George Mackay) que abre o filme de modo curioso até a quase caçula, Zaja (Shree Crooks) que dá uma aula de cidadania que poucos seriam capazes de fazer, todos têm o seu momento chave que engrandece o conjunto da obra que evoca a crítica deseja através do entretenimento acessível.

Embora os acentuados questionamentos que foram mencionados anteriormente tenham sido apresentados através da bem-vinda leveza da comédia, “Capitão Fantástico” é um produto que consegue ser simultaneamente sério e responsável. Sobretudo, também humilde e disposto a fazer necessárias concessões. Toda a politica de experimentalismo social conduzida pelo personagem de Viggo Mortensen desde o primeiro instante e que rege seu plano utópico de família perfeita demonstra quando menos se espera ter falhas inesperadas que ocasionam as melhores passagens dramáticas. Se em duas partes do filme risadas e sorrisos irão medir forças pelo direito da face do espectador, “Capitão Fantástico” terá algumas emoções mais fortes e legítimas antes da subida dos créditos finais. Um dos poucos filmes lançados ano passado que geram uma ótima indicação de programa de entretenimento acessível com alguma substância mais duradoura.

Nota: 8,5/10

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

sábado, 27 de maio de 2017

Crítica: Campo Minado | Um Filme de Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (2016)

Depois da tentativa fracassada de alvejar um líder extremista no meio do deserto do norte da África, o soldado e franco-atirador Mike Stevens (Armie Hammer), que após uma complicada fuga, tem o azar de pisar em uma mina terrestre em um campo minado esquecido. Qualquer movimento em falso pode ser fatal para sua integridade física. Exposto a todas as perigosas adversidades do deserto, agora o tempo é seu maior inimigo, pois sua sobrevivência depende de sua capacidade de resistência de suportar o impacto físico e psicológico de uma espera de socorro que ocorrerá no prazo de 52 horas. “Campo Minado” (Mine, 2016) é um suspense psicológico escrito e dirigido pelos estreantes Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Numa tentativa de criar um conto de guerra mais dramático e menos pirotécnico, os diretores tentam através de um elenco mínimo encabeçado por Armie Hammer fazer isso. Ambientado em um árido deserto que usou a Espanha como locação para as filmagens, a produção recria uma atmosfera de combate bastante familiar aos espectadores que tem acompanhado os mais recentes filmes de guerra dos últimos tempos. Vietnã, Pearl Harbor e Hiroshima são coisas do passado. Assim os diretores se arriscam em estabelecer uma história de um homem que sob uma circunstância extrema e inesperada ocorrida dentro de um solitário campo de batalha contemporâneo, situar a partir desse ponto um confronto pendente e adormecido com seu próprio passado onde seus demônios internos se mesclam de modo inteligente com as emoções do contexto de guerra presente.

O aspecto mais admirável de “Campo Minado” se encontra mais em sua pretensão do que no resultado final apresentado pela estreia de seus realizadores. Filmes compostos por um elenco enxuto muitas vezes são tão complexos em sua materialização e comercialmente arriscados quanto produções com um número avolumado de personagens. Além é claro, da estranheza da ausência de retumbantes confrontos armados que presumidamente devem habitar filmes que retratam a guerra. Mesmo que haja tiros, eles não ocorrem na mesma proporção de muitos outros filmes de reputação conhecida do gênero. Algo que equivocadamente deve haver segundo o imaginário de muitos espectadores. A densidade do trabalho dos diretores e da própria atuação de Armie Hammer é mais focada numa visão filosófica e existencial, do que estratégica e explosiva. Trata-se mais de um estudo de personagem do que da exploração das possibilidades de uma história. Hammer segura bem à responsabilidade do papel que desempenha e confere bons momentos de atuação inéditos para sua carreira através do personagem do qual foi incumbido. Porém, nas mesmas proporções de acertos e escolhas adequadas para a proposta dessa produção há também uma quantidade de falhas e deslizes incômodos. Há uma desconcertante ausência de refinamento técnico no comportamento militar no qual é ambientada a história. As circunstancias improváveis em que ocorreram o fracasso da operação, o método tão atrapalhado quanto improvisado de evasão do local da missão e a forma como Hammer agiu diante de um companheiro de serviço ferido causa consequentemente estranheza (ao invés de pegar o rádio desesperadamente para entrar em contato com o comando como primeira ação, eles não deveriam encontrar um meio de estancar o sangue?).

Armie Hammer que participou em filmes como “O Cavaleiro Solitário”, “O Agente da U.N.C.L.E.”, “Rede Social” entre outros mais; o ator é um pouco prejudicado por alguns excessos narrativos que monopolizam a terceira parte do filme. O uso desenfreado de flashbacks e alucinações de miragens combinados com a presente realidade do protagonista se mostram tão confusas para o espectador quanto para o personagem. Embora esse aspecto tenha conferido um arrojo de clímax que marca o conjunto da obra, “Campo Minado” apenas se mostra um bom filme de ser acompanhado com calma, mas que poderia ter sido facilmente elevado a algo mais.

Nota: 6,5/10

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

sexta-feira, 26 de maio de 2017

Crítica: Logan | Um Filme de James Mangold (2017)

O ano é 2029. Os mutantes estão atravessando uma era de declínio onde quase todos estão desaparecendo aos poucos. Já faz vinte cinco anos que nenhum novo mutante surge, o que vem os deixando à beira de uma completa extinção. Logan (Hugh Jackman), cujo poder de se curar não funciona mais como antigamente e agora um visível alcoólatra que ganha à vida como motorista de limusine, quando não está cuidando às escondidas do poderoso Professor Xavier (Patrick Stewart), que está com Alzheimer agora. Mas quando uma poderosa organização que transformava crianças em mutantes assassinos passa a caçar Laura (Dafne Keen), uma habilidosa e perigosa mutante que é fugitiva das experiências de laboratório do Dr. Zander Rice (Richard E. Grant), o velho Logan entra em cena novamente, sob a pressão de sua consciência para conduzir Laura a um local seguro. “Logan” (Logan, 2017) é uma produção estadunidense de ação baseada no personagem em quadrinhos da Marvel Comics chamado Wolverine. Fechando uma trilogia que começou em 2009 com “X-Men Origens: Wolverine” e depois “Wolverine Imortal”, de 2013, essa produção é inspirada numa série de quadrinhos de Mark Millar e Steve McNiven, chamada “Velho Logan”. Com inúmeras mudanças estéticas e narrativas, “Logan” vem para fechar uma trajetória de sucesso do personagem e de seu ator que o interpretou ao longo de quase duas décadas.

“Logan” é o décimo filme da franquia X-Men e o terceiro protagonizado pelo Wolverine através da atuação de Huck Jackman. Foram dezessete anos carregando as garras de Adamantium. E as diferenças de “Logan” para seus filmes anteriores são gritantes: mais dramático e menos performático, o resultado de sucesso de crítica e público dessa produção veio em função de seu urgente amadurecimento estético e narrativo. Deixando para trás todas as características que alçaram o personagem ao estrelato da franquia, o diretor James Mangold (um diretor de encomenda com filmes bem sucedidos em Hollywood) não somente viu o momento certo de atender a uma necessidade de mudança, mas soube materializar isso na película da forma correta. Mangold soube conduzir essa reinvenção. Soube aproveitar a classificação indicativa máxima cedida pelo estúdio ao mesmo tempo em que teve a oportunidade de adaptar o roteiro de modo focado na atmosfera melancólica e entristecida do enredo. Uma escolha bastante sensata para um super-herói em decadência que trava uma batalha diária com ele mesmo e de seus leais amigos. E como o sangue que jorra na tela em sequências brutais de luta, demonstrando um radicalismo estético que sempre se mostrou uma incógnita ao personagem, essa reinvindicação antiga ganha finalmente forma na tela.

“Logan” é uma mistura de road movie com um faroeste moderno. A jornada de Logan é brilhantemente expressa no talento de seu protagonista, que mesmo depois de filmes como “Os Miseráveis” ou “Os Suspeitos” não precisava mais provar nada a ninguém. Huck Jackman materializa bem mudança de contornos de seu personagem e de emoções ocultas em seu âmago, além de não nos permitir esquecer os tempos de glória quando fazia presença necessária dentro da equipe dos X-Men. Uma despedida honrada que justifica seu sucesso e que deixará saudades aos fãs.

Nota: 8/10 Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

quinta-feira, 25 de maio de 2017

Adios Amigos

"Buena

Vista Social Club: Adios” acontece dezesseis anos após o premiado documentário

de 1999, o “Buena Vista Social Club”, dirigido por Win Wender. Nessa

continuação seguimos os cinco membros originais da banda do primeiro

filme documentado pelo cineasta alemão que vão em uma turnê final que termina

em sua cidade natal, Havana, Cuba. Os

músicos recordam seus altos e baixos ao longo dos anos, incluindo a premiada

performance e a perda de muitos de seus companheiros e membros da banda.

Dirigido por Lucy Walker.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

quarta-feira, 24 de maio de 2017

Roger Moore: 1927 - 2017

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

terça-feira, 23 de maio de 2017

Crítica: Hardcore Henry: Missão Extrema | Um Filme de IIya Naishuller (2015)

Henry está confuso. Ele acaba de ser acordado em um sofisticado laboratório e uma atraente cientista, Estelle (Haley Bennett) o cumprimenta e o informa cuidadosamente que seu nome é Henry, que ela é sua esposa e que ele sofreu um acidente que o deixou mudo e sem memória. Realmente Henry não se lembra de nada mesmo. Apenas acompanha a substituição de membros ausentes por sofisticadas próteses cibernéticas e que pouco depois o laboratório é invadido por um grupo de mercenários fortemente armados liderado por um vilão com poderes telecinéticos chamado Akan (Danila Kozlovsy) que sequestram a cientista. O camaleônico Jimmy (Sharlto Copley) é a única esperança de Henry de encontrar a sua esposa novamente e respostas para as perguntas que sua amnésia impõe. “Hardcore Henry: Missão Extrema” (Hardcore Henry, 2015) é uma produção de ação e sci-fi russa e norte-americana escrita e dirigida por IIya Naishuller. Tendo nos bastidores da produção o envolvimento do visionário cineasta russo Timur Bekmambetov, o filme produzido com um valor irrisório comparado ao que se tem usado para se fazer filmes do gênero atualmente, essa produção faturou valores generosos nas bilheterias comparado ao valor de seu custo de realização. Todavia dividiu a crítica especializada e o público com sua narrativa em primeira pessoa que muito se assemelha a um videogame de tiro.

“Hardcore Henry: Missão Extrema” é incessante, caótico e violento. Se por um lado a perspectiva dada em primeira pessoa confere ao filme uma experiência intensa de imersão, por outro lado se torna excessivamente cansativa aos sentidos. O ritmo constantemente frenético e confuso que é adotado nessa produção, que muita beira ao experimentalismo devido à ausência de uma gama maior de exemplares como esse, facilmente é capaz de dividir o público habituado a produções mais convencionais. E seu maior problema se encontra em sua própria pretensão. A história se mostra confusa em sua maior parte e toda a potencialidade da imersão idealizada é levada ao extremo por um período longo demais. A ideia de manter o espectador perdido nos acontecimentos como Henry sem memória se mostra uma ótima sacada em teoria, mas irritante depois de algumas idas e vindas de Sharlto Copley pela película onde ele aparece e some nas formas mais inusitadas possíveis. A sua grande reviravolta que busca demonstrar a presença de substância na essência de seu material vem no desfecho inesperado, mas que não ameniza em sua totalidade o sofrimento ao qual o espectador é exposto com tanto caos, violência gratuita e carnificina por segundo.

O maior e talvez o único mérito realmente válido de “Hardcore Henry: Missão Extrema” se mostre na pretensão de intencionar uma inovação cinematográfica ao gênero (o cineasta francês Franck Khalfoun fez algo parecido ao gênero do terror em “Maníaco”). Intenção essa que o filme concretiza e inclusive raspa a superfície do sucesso, mas que não se afirma com a devida solidez por não abrir mão em nenhum momento da convicção de suas ideias inovadoras. Apresentar um modo diferente de mostrar uma história relativamente simples não basta. Faltou uma dose de equilíbrio a sua proposta.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

segunda-feira, 22 de maio de 2017

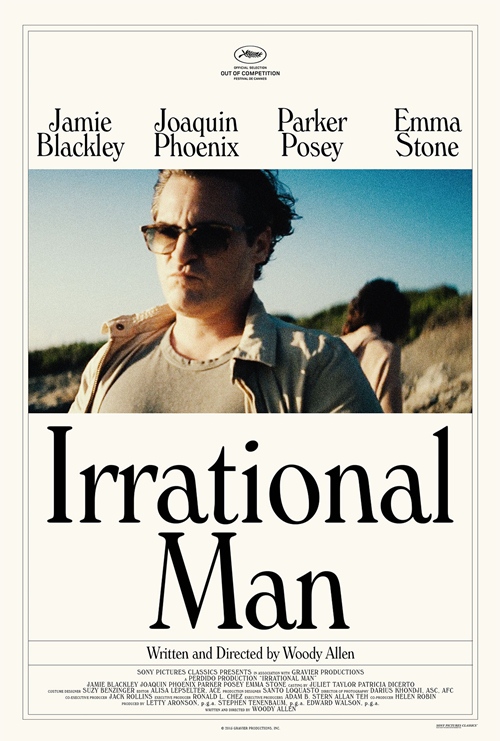

Crítica: Homem Irracional | Um Filme de Woody Allen (2015)

Abe Lucas (Joaquin Phoenix) é um renomado professor de filosofia que se encontra no momento, vivenciando algo como o ápice de uma crise existencial enquanto leciona em um curso de verão de uma faculdade de cidade pequena. Entediado consigo mesmo e com a vida que leva, Abe transparece a todos a sua falta de motivação e passa os dias teorizando filosoficamente suas frustrações. Para ele os dias são uma tortura de perguntas e respostas que ele mesmo se faz e responde embasada por seus conhecimentos acadêmicos. Mas uma válida retomada de sucesso surge ao lado uma jovem estudante apaixonada, Jill Polard (Emma Stone) e num inesperado evento do acaso que desencadeou em seu corpo um novo propósito para viver. “Homem Irracional” (Irrational Man, 2015) é um drama no melhor estilo Hitckcockiano de se contar uma história que foi escrita e dirigida por Woody Allen. A versão de crime perfeito que não deixa suspeito introduzida por Woody Allen para essa produção se mostra satisfatória ao abordar certas angústias pessoais comuns do ser humano, além de alguns dilemas morais pouco explorados pelo cinema, mas preponderantes na vida do homem moderno diante do clima de impotência instalado pelo regimento de uma sociedade aparentemente civilizada.

“Homem Irracional” tem todas as qualidades de um realizador competente como Woody Allen sempre se mostrou ser, embora seja unânime afirmar também, que se trata de um longa-metragem de menor alcance se comparado a alguns de seus filmes anteriores. Sua capacidade de escrever e dirigir estão ali presentes em cada minuto da película, seja no foco da história ou nos diálogos orgânicos, porém tudo apresentado com uma intensidade mais branda e sem alardes. Joaquin Phoenix e Emma Stone estão claramente num programa de diversão remunerado por seus personagens de professor idolatrado e estudante apaixonada (um delicioso e odioso clichê romântico que se recusa a morrer) onde passam a se conectar a principio de forma espontânea e depois de algum tempo por pressão por conceitos familiares como culpa e inocência; certo ou errado e impunidade ou justiça. O conjunto de interpretações funciona de modo agradável, seja pela atmosfera bem cuidada ou pela direção costumeiramente segura de seu realizador. Mas o roteiro começa promissor e se estende no decorrer do tempo a lugares bastante familiares aos sentidos (as comparações com “Pacto Sinistro” são inevitáveis a qualquer cinéfilo) que por fim manipula o espectador a acompanhar de forma maniqueísta a um trágico ou hilariante desfecho tão estranho quanto inteligente.

Por isso “Homem Irracional” é um bom filme que mostra um bom contador de histórias trabalhando. Depois de suas musas, particularmente acho ser essa a melhor qualidade do cinema de Woody Allen. E considerando a quantidade de realizadores dessa categoria em atividade, com o mesmo talento e capacitações de contar uma boa história que nos faça pelo menos passar o tempo de modo agradável, isso já é um bom motivo para conferir o crime imperfeito de Abe Lucas.

Nota: 7/10

_________________________________________________________________________

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

domingo, 21 de maio de 2017

Crítica: Eu, Deus e Bin Laden | Um Filme de Larry Charles (2016)

Bastante frustrado com os esforços do governo dos Estados Unidos na captura do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden após a tragédia do 11 de setembro, o patriota e excêntrico Gary Faulkner (Nicolas Cage), um empreiteiro do Colorado que depois de uma conversa pessoal com o próprio Deus (Russel Brand) decide embarcar de todas as formas possíveis para o Paquistão e fazer justiça. Entre os momentos de realidade e as alucinações causadas pela pouca frequência de seu comparecimento a diálise, sem recursos e armado apenas com espada samurai, Faulkner vaga pelo Paquistão determinado a cumprir a missão dada pelo Todo Poderoso e levar o terrorista à justiça dos Estados Unidos da América. “Eu, Deus e Bin Laden” (Army of One, 2016) é uma comédia escrita por Rajiv Joseph e Scott Rothman e dirigida por Larry Charles (responsável pelo sucesso de “Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão”, de 2006). Curiosamente os eventos retratados nesse longa-metragem têm como inspiração fatos reais baseados na vida desse estranho sujeito chamado Gary Faulkner que é interpretado por Nicolas Cage. Obviamente que sua absurda jornada não obteve o devido sucesso como ele havia planejado, mas ainda assim acabou rendendo em contrapartida alguma repercussão que resultou nessa estranha comédia.

Embora “Eu, Deus e Bin Laden” seja baseado em fatos reais, é importante que seja dito o quanto essa comédia é tão estranha quanto à ficção. Pouco do que é exibido na tela faz algum sentido e justifica sua presença. Mesmo que algumas piadas até funcionem bem (como quando Faulkner diz o quanto é possível poupar dinheiro quando não se paga seus credores ao mesmo tempo em que se mora no local de trabalho), em geral tudo é caótico. Muita correria que se arrasta a lugar nenhum demonstrando o quanto é difícil preencher a pobre premissa dessa produção com um material capaz de manter o interesse do espectador. O interesse de fazer piada com tudo (abusando de forma desenfreada das liberdades poéticas) demonstra o quanto o roteiro está perdido. E a prova disso se mostra quando a trama faz menção ao próprio Nicolas Cage, que no papel de Gary sugere que gostaria que o astro o interpretasse em sua cinebiografia. É muito apelo por segundo. Se a certa altura Deus, em uma das tantas conversas delirantes que teve com Gary em seus acessos de alucinação, imagine o que Nicolas Cage tem a pensar disso? Eu tenho acompanhado em silêncio os últimos anos da carreira do ator, que tem constantemente lançado filmes e percebo até nele mesmo a sua insatisfação com sua carreira.

“Eu, Deus e Bin Laden” é o desperdício de uma premissa engraçada, seja pelo roteiro perdido ou pela direção bagunçada. Durante os créditos finais, imagens reais de Gary Faulkner são exibidas e o filme termina com uma declaração: “Gary está planejando usar o dinheiro ganho com este filme e comprar um rim para que ele possa continuar sua missão”. Particularmente espero que o estúdio tenha seguido os conselhos de Gary e dado calote nele com a intenção de poupar esse dinheiro.

Nota: 5/10 _________________________________________________________________________

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

sábado, 20 de maio de 2017

Crítica: Guerra ao Terror | Um Filme de Kathryn Bigelow (2008)

A expressão “Guerra ao Terror” serve de referencia a uma forte iniciativa militar desencadeada pelos Estados Unidos da América a partir do ataque de 11 de setembro de 2001. O presidente americano em exercício, George W. Bush declarou uma guerra por meio desse termo como uma estratégia global de combate ao terrorismo. O que significa em resumo que houve uma reunião de esforços para mobilizar diferentes áreas no plano econômico, diplomático, de espionagem e contraespionagem nessa cruzada que se espalhou pelo mundo e consequentemente fez com que os Estados Unidos ocupassem países como o Iraque e o Afeganistão. “Guerra ao Terror” (The Hurt Locker, 2008) é um drama de guerra escrito por Mark Boal e dirigido por Kathryn Bigelow (responsável pelo longa-metragem “A Hora Mais Escura”, de 2012). Em sua trama acompanhamos os sargentos William James (Jeremy Renner), J.T. Sanborn (Anthony Mackie) e o especialista em bombas, Owen Eldridge (Brian Geraghty) trabalhando no esquadrão anti-bombas do exército americano em Bagdá. Cada dia vivo é uma vitória e quando o fim de sua missão se aproxima cada vez mais, o número de situações perigosas vai aumentando na mesma proporção.

"Guerra ao Terror" é uma retratação sinuosa das tantas facetas de uma guerra que atravessou mais de uma década, e por fim culminou na morte do terrorista Osama Bin Laden que foi retratada em outra produção dirigida por Kathryn Bigelow chamada "A Hora Mais Escura" (2012). Sobretudo, o principal foco de "Guerra ao Terror" é retratar a alienada rotina dos soldados americanos em território inóspito Iraquiano, pela ótica desses próprios homens e mulheres que compõem as forças armadas. Sem ambições maiores ou mais nobres do que o cumprimento de seu trabalho, encontram no retorno ileso uma vitória diária. O dia é sempre marcado com muita tensão e incerteza, já que qualquer um cidadão iraquiano pode ser sempre um inimigo em potencial. Assim sendo acompanhamos de perto pelas ruas do Iraque um grupo de soldados americanos especializados em desarmar bombas, que vem e vão a missões que nunca sabem se irão voltar a salvos. Com um estilo de filmagem ora documental, ora dramaticamente convencional, essa produção se mostra interessante narrativamente. Quanto ao elenco, o ator Jeremy Renner se apresenta uma boa escolha como o elo dramático mais forte do filme, apesar de que na época era quase que um desconhecido do grande público. Os demais cumprem com seu papel na medida sem a possibilidade de exaltar grandes destaques. A produção tem uma boa climatização (tanto sonora quanto visual), com cenas tensas e de ação bastante convincentes que retratam as circunstancias extremadas a qual eram expostos.

Para o espectador que acompanha a cerimônia do Oscar e aguarda as indicações com expectativa, era uma surpresa que esse longa-metragem estivesse concorrendo a grandes prêmios em uma das maiores premiações do cinema mundial (vencedor de Melhor Filme e Melhor Diretor além de ter concorrido em outras 7 categorias mais técnicas as quais não venceu todas). Devido a sua estética e enredo pouco atraente, que apenas exaltava o imensurável senso patriótico norte-americano, por aqui havia sido lançado diretamente em vídeo algum tempo antes. "Guerra ao Terror" é um bom drama de guerra, sem grandes cenas ou alguma originalidade perceptível. Ganha alguns preciosos pontos pelo tom realístico da obra, mas não justifica ter arrematado alguns dos melhores prêmios da cerimônia do Oscar 2010. Particularmente o vejo como um exercício para uma obra mais elaborada: “A Hora Mais Escura”.

Nota: 7/10

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

sexta-feira, 19 de maio de 2017

Crítica: Headhunters | Um Filme de Morten Tyldum (2011)

Roger (Aksel Hennie) é um “Headhunter”, (termo técnico que designa a função de caçador-de-talentos) e seleciona altos executivos para cargos de CEOs em empresas conceituadas. Porém, nas horas vagas também desempenha a função de ladrão de obras de arte, a fim de sustentar o necessário padrão de vida que está acima de suas posses e ao qual sua linda esposa, Diana (Synnøve Macody Lund) também se acostumou mesmo sem saber como o marido consegue bancar tudo isso. Consciente que a vida do crime poderá leva-lo um dia para cadeia, ou a uma aposentadoria precoce, Roger encontra uma grande oportunidade para a segunda opção, em Clas Greve (Nikolaj Coster-Waldau). Além de ele ser um excelente candidato a uma vaga também tem uma valiosa pintura que pode conceder algum alívio a Roger que se encontra endividado devido aos seus altos gastos. O que ele não sabe é que quando estiver de posse do objeto, passará de predador a vítima como nunca se imaginou antes.

Mas o que “Headhunters” tem a oferecer? De inovador nada, mas ao mesmo tempo algo típico com um nível de excelência invejável. Além do mais, o filme tem uma premissa interessante muito bem explorada por um roteiro seguro de suas intenções que recheia toda sua duração com reviravoltas inusitadas que prendem a atenção dos espectadores, tanto nos momentos tensos como nas passagens de humor presentes. Some há essa fórmula uma produção elegante, de arrojo técnico hollywoodiano com um toque de cinema europeu, dirigida com total segurança que mesmo diante da escolha de exibir passagens cruéis como quando o protagonista passa a descer ao inferno raspando o cabelo numa cena visualmente forte pela improvisada medida, demonstra a segurança dos envolvidos no produto que almejam apresentar. E se o protagonista expõe comprometimento com a função a que lhe foi incumbida, digo o mesmo sobre o resto do elenco que está afinadíssimo com o nebuloso cenário do enredo. A presença de Nikolaj Coster-Waldau é vital para dar os contornos ameaçadores necessários ao perseguidor que não mede esforços para capturar Aksel Hennie. No entanto, há males que vem para o bem, já que alguns difíceis ensinamentos são adquiridos (no universo de Tyldum) através do suplício. Todo o elenco de apoio tem seus momentos de brilhantismo, muito bem capturados pela câmera de Tyldum, desde a suavizada nudez de Synnøve Macody Lund, até a hilária execução do subordinado de Roger que remete a lembrança do trabalho de Quentin Tarantino (mais especificamente em “Pulp Fiction”).

“Headhunters” é de longe um dos melhores e mais ligeiros produtos comerciais oriundos da Noruega que já tenha cruzado o meu caminho antes. De trama bem amarrada, ótimas atuações e umas bem-vindas mensagens inseridas no contexto sobre as algumas inseguranças masculinas comuns e sobre valores humanos em tempos do capitalismo, demonstra que não foi a toa que Morten Tyldum tenha se adaptado tão bem ao cinema norte-americano.

Nota: 7,5/10

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

quinta-feira, 18 de maio de 2017

Wick, Cowan e Sienkiewicz

Cartaz alternativo de cinema do longa-metragem "John Wick: Chapter 2". A arte é de Dennis Cowan e Bill Sienkiewicz.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

quarta-feira, 17 de maio de 2017

Crítica: John Wick: Um Novo Dia para Matar | Um Filme de Chad Stahelski (2017)

Adeus aposentadoria. Após recuperar seu carro depois de um interminável banho de sangue, John Wick (Keanu Reeves) pensou que finalmente poderia se aposentar de suas atividades de matador de aluguel. Mas uma inesperada visita de um antigo conhecido, Santino D`Antonio (Riccardo Scarmacio) atrapalha seus planos. Quando Santino cobra uma promissória deixada por John Wick no passado para abandonar sua função de assassino da Alta Cúpula, uma espécie de sindicato do crime organizado ao qual Wick fazia parte no passado, Santino ressurge com uma proposta tão difícil quanto inesperada: matar sua irmã para que ele possa herdar a função reservada a ela na Alta Cúpula. Entretanto nem tudo sai como esperado, fazendo com que John seja forçado a voltar mais violento do nunca para sobreviver. “John Wick: Um Novo Dia para Matar” (John Wick: Chapter 2, 2017) é um filme de ação estadunidense que é uma promissora sequência da produção “De Volta ao Jogo” lançada em 2014. Chad Stahelski que nem de longe sugere disfarçar suas pretensões de construir uma franquia de sucesso nos moldes dos filmes de ação dos anos 80 e 90, não poupa o espectador do que sabe fazer melhor: cenas de ação explosivas. Cenas essas obtidas após ter trabalhado incessantemente em dezenas de blockbusters ao longo de muitos anos.

Incessante, violento e estilizado; “John Wick: Um Novo Dia para Matar” é simplesmente uma matança só. Inclusive essa é a principal necessidade de seu protagonista para manter-se vivo: matar. Considerando o fato de que o primeiro capítulo soube criar um universo mitológico de um submundo do crime bastante personalizado e distante de uma possível realidade sem causar incomodo ao espectador, sua sequência também soube dar a devida continuidade ao mesmo de forma bem agradável. Regras e normas invioláveis dadas aos diferentes níveis de hierarquia desse submundo criminoso, comportamentos que prezam, sobretudo, o refinamento em ambientes descolados que dividem a tela com coreografias de tiroteio e lutas brutais compõem o leque de opcionais oferecidos pela direção de Chad Stahelski. O diretor cria de forma fluente um choque dos extremos com bastante estilo camuflando o que lhe falta: coerência com a realidade, um válido estudo de personagem e uma dose de equilíbrio na ação que inúmeras vezes inclusive saem do controle. A escolha de Keanu Reeves para o papel de John Wick também segue uma lógica própria: sua reputação o precede como nessa produção. Embora o astro nunca tenha sido um ator superlativo, onde seus filmes sempre foram de uma qualidade irregular, também encabeçou o elenco de filmes icônicos que listam sendo os melhores na opinião de muitos amantes do cinema (leia-se “Matrix” ou “Drácula de Bram Stoker”).

Curiosamente Keanu Reeves volta a dividir a tela com um antigo parceiro, o ator Laurence Fishburne. Presença essa que remete consequentemente aos fãs da dupla uma nostálgica lembrança. Seja apenas pela ilustre presença dos dois em cena ou pelo uso de uns poucos diálogos que parecem ter saído dos tempos de glória de “Matrix”, um de seus maiores sucessos de bilheteria e crítica que tem reverberado até hoje. Sobretudo, “John Wick: Um Novo Dia para Matar” é um grande filme de ação. A herança do simples conceito oitentista de “John Wick contra o mundo” não só tem sobrevivido ao tempo, como nas mãos certas e com o suporte técnico adequado mostra que tem potencial de superar facilmente filmes de ação modernizados e pretensiosos.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

terça-feira, 16 de maio de 2017

Crítica: Segredos de Sangue | Um Filme de Park Chan-wook (2013)

Realizado pelo aclamado cineasta sul-coreano Park Chan-wook, a estreia estadunidense desse brilhante cineasta não podia ter sido melhor. Responsável por filmes icônicos do cinema sul-coreano, como “OldBoy”, “Lady Vingança” e “Mr. Vingança” (a famosa trilogia da vingança), o cineasta se mostrou através dessa produção compatível e bem adaptado ao território ocidental. De estilo nada convencional, onde traços de força e obscuridade eram aspectos marcantes de sua filmografia, a mudança de continente não mudou em nada suas qualidades como realizador autoral. “Segredos de Sangue” (Stoker, 2013) é um thriller de suspense dramático estrelado por Nicole Kidman, Mia Wasikowska e Matthew Goode. Ao contrário dos famosos filmes de Chan-wook realizados em sua terra natal, aqui a história é fruto de uma bem-vinda terceirização. Simplesmente o roteiro desse longa-metragem é da autoria de Wentworth Miller (um ator bastante conhecido por sua participação no seriado Prision Break) que faz desse seu trabalho uma ótima estreia. Em sua trama acompanhamos os misteriosos bastidores da família Stoker. Quando o pai, Richard Stoker (Dermont Mulroney) morre acidentalmente e durante a cerimonia de luto, onde a viúva Evelyn (Nicole Kidman) e sua filha, India (Mia Wasikowska) ainda chocadas com a perda, as duas mulheres são surpreendidas com a aparição do enigmático irmão de Richard, o Charlie (Matthew Goode). Rapidamente o sujeito se insere na rotina das duas, vindo inclusive a se hospedar na casa delas gerando um estranho triangulo familiar onde alguns segredos e intenções obscuras veem a tona.

“Segredos de Sangue” é uma experiência cinematográfica encantadora desde os primeiros minutos de exibição. Visualmente rico em vários aspectos, a riqueza técnica da direção de arte e da fotografia elevam a funcionalidade do trabalho de Park Chan-wook a um nível de excelência extraordinário. Chan-wook que é um cineasta meticuloso com a câmera, notando-se que a elaboração das tomada curtas ou nas longas cenas desprovidas de inconvenientes cortes há uma agradável e equilibrada textura nas cores e formas que transitam pela tela que são quase palpáveis aos espectadores. Assim sendo, há uma criação de atmosfera perfeita para o estranho enredo que dosa as dicas ao público e não mostra todo seu potencial de modo a revelar mais do que deveria. Por isso a soma desse roteiro bastante adequado a proposta do filme, que de início se mostra lento em seu desenvolvimento mas que aos poucos mostra suas qualidades no tempo certo, o espectador é surpreendido com uma trama bem desenvolvida e repleta de personagens bem compostos, intrigantes simbolismos e inteligentes situações de dualidade. Nenhum personagem tem seu perfil evidente aos olhos do espectador, ou previamente definido (os personagens estão numa constante metamorfose), o que gera ótimas oportunidades para que todo o elenco demonstre seu valor ao conjunto da obra. Se o nome de Nicole Kidman é o que mais brilha nos créditos como chamariz para essa produção, a atriz australiana Mia Wasikowska rouba a cena em vários momentos, ao mesmo tempo em que Matthew Goode engrandece o triângulo de segredos que são cuidadosamente permeados ao decorrer dos noventa e nove minutos de duração de “Segredos de Sangue”. Assim sendo, com uma mistura de crime, desejo incestuoso que nos leva a um desfecho surpresa, o cineasta sul-coreano se mostrou bem adaptado ao cinema do tio Sam de forma bastante agradável.

Nota: 8/10

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

segunda-feira, 15 de maio de 2017

Crítica: O Grande Hotel Budapeste | Um Filme de Wes Anderson (2014)

São poucos os cineastas em atividade capazes de confeccionar mundos tão delicados e recheados de personagens tão singulares quanto Wes Anderson. Para chegar a esta constatação, basta lançar um rápido olhar sobre sua filmografia para constatar o quão habilidoso ele é no que se diz respeito ao ato da criação. Cuidadoso nos quesitos técnicos que compõem seu trabalho, criativo em elaborar soluções açucaradas e sempre buscando tirar o melhor proveito dos grandes nomes que compõem o elenco de seus filmes, o cineasta simplesmente esbanja excelência a cada nova produção lançada e surpreende positivamente o púbico com sua realidade adocicada. Assim sendo, “O Grande Hotel Budapeste” (The Grand Budapest Hotel, 2014) é uma comédia dramática adaptada por Hugo Guinness, Stefan Zweig e Wes Anderson, que também assume a direção do longa-metragem com seu raro brilhantismo e dá continuidade ao seu estilo agridoce de fazer cinema. Em sua história o famigerado hotel que dá nome a produção serve como um decorado palco para os espectadores acompanhar uma série acontecimentos divididos em três diferentes momentos do tempo em um país fictício localizado nos gélidos Alpes Europeus. Mais precisamente quando um elegante e metódico concierge, Gustave H (Ralph Fiennes) e seu devoto carregador de malas, o Zero Moustafa (Tony Revolori), funcionários do Grande Hotel Budapeste acabam se envolvendo numa perigosa trama de crime e morte com uma família de herdeiros de uma antiga hóspede do estabelecimento.

“O Grande Hotel Budapeste” se localiza numa realidade paralela do tempo, onde seu realizador a decora com cores variadas e formas polidas. O desenvolvimento nostálgico das desventuras de Gustave e seu ajudante são feitas de modo embelezado, minuciosamente detalhado e recheada de personagens incomuns que lhe confere um tom de humor bastante pitoresco e agradável de ser acompanhado. Trata-se de um filme de um artesão perfeccionista, atento e criativo ao que é necessário e ao que é extravagância; onde a direção de arte é bem cuidada, os enquadramentos respeitam um padrão geométrico de cena e mesmo que o enredo tenha o elemento da tragédia lá no fundo em seu cerne, a sutil atmosfera cômica se mostra latente em toda a sua duração tornando essa produção um deleite aos apreciadores do trabalho do cineasta Wes Anderson. Habituado a trabalhar com grandes atores, Wes Anderson escala nomes como Ralph Fiennes, Edward Norton, Owen Wilson, Jude Law, Bill Murray, Adrien Brody, Harvey Keitel, Willem Dafoe entre outros mais para compor um variado leque de personagens chamativos que somente enriquecem o enredo. Embora seja um filme marcado pelo estilo de seu realizador, talvez um de seus maiores atrativos, o espectador ainda ganha a satisfação de uma história que não se perde a valiosa substância ao longo de toda a sua duração. Assim sendo, “O Grande Hotel Budapeste” é um filme pela lógica imperdível para fãs do cineasta, mas não uma incursão recomendada para iniciantes. Seria de alguma forma interessante uma previa contemplação de outras obras anteriores a essa, já que para alguns fãs seria uma heresia saborear uma carreira tão deliciosa pela cereja do bolo.

Nota: 9/10

_______________________________________________________________________

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

domingo, 14 de maio de 2017

Crítica: Armas na Mesa | Um Filme de John Madden (2016)

Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) é uma renomada lobista que ao longo dos anos construiu uma invejável reputação nos bastidores do poder político americano. Sempre focada na vitória, a sua reputação somente não é maior do que o afinco ao qual dedica a seu trabalho. Porém quando Sloane se nega a auxiliar um senador a fortalecer a segunda emenda diante das mulheres (o direito constitucional de qualquer cidadão americano de adquirir e portar armas de fogo) ela inicia uma batalha com seu chefe (Sam Waterson), que a faz mudar de lado. Pondo sua carreira em risco, Sloane alia-se a outro lobista, Rodolfo Schimdt (Mark Strong) onde ambos passam a trabalhar juntos com o intuito de ganhar apoio de senadores para a aprovação de uma lei que busque um controle mais rígido na compra e venda de armas de fogo ao povo americano. “Armas na Mesa” (Miss Sloane, 2016) é um drama politico escrito por Jonathan Perera e dirigido por John Madden (diretor responsável por “Shakespeare Apaixonado”). Experiente cineasta, Madden confere uma gama considerável de qualidades a seu produto.

“Armas na Mesa” detêm uma narrativa precisamente ágil, arrojada do começo ao fim e bastante eficiente ao que se propõe: abancar oportunamente uma temática bastante relevante do cenário politico que ocasionalmente o necessário debate é ressuscitado dentro e fora das telas de cinema, extrair dela um efeito de reflexão inspirador carregado de algumas outras mensagens pertinentes aos espectadores, contudo de uma forma nada entediante aos olhos do grande público. Um desafio bastante complexo se o espectador considerar o fato de que dramas políticos têm normalmente essa característica de ser monótono em sua essência. Entretanto, o roteiro engenhoso de Perera aliado à direção experiente de Madden não deixam a atmosfera e nem o ritmo dos acontecimentos se perder. Entre revelações e reviravoltas, os olhos do espectador quase não se desgrudam da película. Até porque na menor das piscadas você pode perder um momento crucial da trama ou um diálogo afiado travado num clima de treinamento de guerra. Tudo isso somado ao talento de Jessica Chastain, que aos meus olhos nos últimos anos tem sido uma das atrizes mais lindas e talentosas do cinema americano em atividade, fazem desse longa-metragem uma ótima experiência para quem aprecia um bom filme de enredo politico repleto de momentos tensos e boas sacadas.

“Armas na Mesa” é de certo modo cinema para gente grande. Indicado para apreciadores de dramas políticos, Madden entrega quase uma aventura politica repleta de altos e baixos dos bastidores do cenário político norte-americano. Corrupção, jogos de interesses, subornos e chantagens não são uma exclusividade da nossa classe política com certeza.

Nota: 8/10

________________________________________________________________________

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

quinta-feira, 11 de maio de 2017

Crítica: Fragmentado | Um Filme de M. Night Shyamalan (2017)

Os melhores filmes do cineasta indiano M. Night Shyamalan sempre foram os mesmos aos quais ele também era responsável pela história e o roteiro. Ainda que também tenha havido alguns poucos tropeços desagradáveis de sua total autoria desde o fascinante suspense “O Sexto Sentido” (1999), é unanime afirmar que os projetos que ele assumiu apenas a direção foram inquestionáveis desapontamentos para os seus fãs. Shyamalan mostrou-se ao longo dos anos um cineasta ligeiramente autoral, flexível às tendências e competente na criação de atmosferas adequadas para seus filmes, mas completamente incapaz de corrigir e compensar através de seu envolvimento histórias rasas de ideias e interesses equivocados de grandes estúdios. “Fragmentado” (Slipt, 2017), um suspense de terror escrito e dirigido por Shyamalan é a prova de que a balança do sucesso tem se voltado a seu favor novamente. Se em “A Visita” (2016), uma produção de baixo orçamento que foi muito bem recebida pelo público ele já demonstrava uma ascensão, agora com seu mais novo lançamento o cineasta somente confirma suas capacitações. Em “Fragmentado” acompanhamos Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), um sujeito com transtorno dissociativo de identidade (DID), que possui 23 personalidades diferentes que se revezam constantemente no corpo de Kevin. Certo dia, Kevin sequestra três adolescentes e as mantem em cárcere sob o olhar atento dessas suas múltiplas personalidades. Mas o maior perigo não se encontra necessariamente nesse inesperado aprisionamento, mas no que está por vir, pois uma vigésima quarta personalidade está prestes a aflorar e a vida dessas jovens corre um grande risco por isso.

“Fragmentado” é preciso em sua forma e ritmo. Alimentado com toda informação necessária para que o espectador entenda os distúrbios psiquiátricos que se passam involuntariamente na cabeça do protagonista através da presença Dra. Karen Fletcher (Betty Buckey), a psicóloga que tem acompanhado a evolução da doença de Kevin, a história se desenvolve de modo adequado. Shyamalan não poupa o espectador de informações e teorias comportamentais, além de dar pistas de seu verdadeiro propósito para “Fragmentado”. A perspectiva das três jovens que foram subitamente sequestradas no estacionamento da lanchonete é outro ponto crucial. Nada decorre como se podia imaginar em relação ao cárcere, e as surpresas e a criação de expectativas quanto a uma possível fuga vão crescendo ao decorrer da duração do filme. Mas Shyamalan não entrega um produto necessariamente previsível. O cineasta explora com bastante foco as possibilidades de seu projeto. Principalmente em relação de seu protagonista, pois não se trata de um filme de criação de heróis, mas da criação de um vilão; doente, imprevisível e perigoso. Se os demais membros do elenco entregam personagens bastante funcionais, bastante coerentes às pretensões dessa produção, McAvoy nos apresenta um personagem irretocável. Provavelmente uma de suas melhores interpretações desde sua descoberta.

Embora “Fragmentado” tenha em seu foco a lapidação de um grande vilão, coisa que se deve afirmar que foi concluída com grande impacto, houve uma perda indesejada no conjunto. O arco da história das adolescentes, em especial em relação ao de Casey Cooke (Anya Taylor-Joy), uma jovem solitária de um passado traumático não obteve a profusão de emoções e lágrimas que supostamente Shyamalan intencionava. É sentido uma estranha perda do seu potencial dentro do conjunto da obra, ainda que irrelevante diante do resultado final. Sobretudo, “Fragmentado” além de ser uma produção que exibe tanto Shyamalan quanto McAvoy em sua melhor forma, ainda é indispensável aos fãs do cineasta que o acompanham fielmente de longa data.

Nota: 8/10

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

quarta-feira, 10 de maio de 2017

Torre Negra

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

terça-feira, 9 de maio de 2017

Blade Runner 2049

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

sexta-feira, 5 de maio de 2017

Crítica: Cinquenta Tons Mais Escuros | Um Filme de James Foley (2017)

Dando segmento aos acontecimentos de “Cinquenta Tons de Cinza” (2015), o jovem milionário Christian Grey (Jamie Dornan) é abandonado por Anastasia “Ana” Steele (Dakota Johnson) devido aos excessos do passado. Enquanto Christian tem sido atormentado por feridas de seu passado que pensava ter superado e Anastasia se encontra inteiramente focada em sua carreira, uma promissora reaproximação se firma entre o casal quando o desejo se acende novamente. Mas quando ela estabelece novas condições para reatar os laços de paixão enquanto ele cede ao amor, questões mal resolvidas do passado podem impedir que os dois possam viver felizes para sempre. “Cinquenta Tons Mais Escuros” (Fifty Shades Darker, 2017), é um romance erótico baseado no segundo livro da famosa trilogia da escritora E. L. James. Convenientemente adaptado para o cinema por Niall Leonard e dirigido por James Foley para ser lançado no verdadeiro mês dos namorados, essa produção que atende a um especifico público (seja lá qual for exatamente) e ainda por cima, também é capaz de desagradar todo resto tem uma reputação que naturalmente precede seu lançamento e garante sua rentabilidade (chegou a faturar seis vezes mais ao seu custo). Querendo ou não, há centenas de obras similares no mercado que não chegam aos pés da lucratividade dessa produção (ou de sua antecessora) e dependendo do ponto de vista, o supera inclusive em qualidade, mas que desaparece no limbo por não ter sua fonte inspiradora em algum best-seller cultuado. E essa é a glória e a desgraça dessa trilogia iniciada em 2015.

“Cinquenta Tons Mais Escuros” tem o peso de uma responsabilidade que não é sua. Seria como criticar um carro velho de não ter airbag. É injusto. Independente da qualidade literária da fonte, a trama em si não possui elementos narrativos próprios para o cinema que gerem fascínio de um espectador. A história decorre pela película feito uma novela entediante, onde as tentativas de reviravolta e momentos tensos não funcionam e os acontecimentos são arremessados ao público numa atmosfera de nenhuma importância aparente (o desastre do helicóptero foi de uma banalidade imensurável). Some-se aí uma pretensiosa direção de encomenda que não justificava a dança de cadeiras que fez James Foley ser o escolhido (a cena de abertura quando Christian ainda era criança é de pouca originalidade); uma crescente e inexplicável ausência de química entre os protagonistas comparado ao “Cinquenta Tons de Cinza”, que espero que se reverta até o fechamento dessa trilogia; o pouco talento de interpretação que marca o conjunto do elenco; uma estagnação de audácia na realização das cenas mais tórridas que o fez perder um de seus maiores atrativos ao grande público; e o pior de tudo ao meu ver: o senso de humor que tanto me agradou no primeiro simplesmente desapareceu por completo. Nenhuma piada engraçadinha foi disparada com precisão, normalmente adotada para conferir alguma leveza cômica a qualquer romance. E isso para mim foi a ultima gota, me levando a prever um triste fim ao terceiro episodio que será lançado em 2018.

Para muitos, “Cinquenta Tons Mais Escuros” é rotulado grosseiramente como lixo. Discordo veemente dessa afirmação, sendo que dependendo do lixo com o qual temos contato, dado o destino certo se pode reciclar e se ter um reaproveitamento adequado do material. O que consequentemente lhe pode conferir uma nova e inesperada utilidade ao produto. Infelizmente essa produção não tem a menor chance, além de engordar as finanças daqueles que custearam a iniciativa de sua realização.

Nota: 3/10

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

quarta-feira, 3 de maio de 2017

Crítica: Como Sobreviver a um Ataque Zumbi | Um Filme de Christopher B. Landon (2015)

Ben (Tye Sheridan), Carter (Logan Miller) e Augie (Joey Morgan) são amigos inseparáveis desde quando eram crianças. Essa amizade se iniciou quando o trio ingressou no grupo dos escoteiros da cidade. Entretanto o tempo passou e Ben e Carter cresceram não veem mais graça no grupo que nunca foi visto como popular por outros jovens. Além do mais as atividades de escoteiros está queimando o filme deles com as garotas. Diante de um convite para uma festa secreta, os dois receosos em comunicar ao Augie sobre o desejo deles de sair, saem em segredo pela noite e vão em direção à festa, mas quando chegam à cidade descobrem que a cidade está tomada de zumbis. E é nessa hora que todos aqueles anos de treinamento escoteiro irão fazer a diferença entre a vida e morte. “Como Sobreviver a um Ataque Zumbi” (Scout´s Guide to the Zombie Apocalypse, 2015) é uma produção de comédia e terror estadunidense escrita e dirigida por Christopher B. Landon (diretor e roteirista de vários filmes de terror e que ao longo da carreira adquiriu quase que um PHD em escrever roteiros para a franquia “Atividade Paranormal”). Com um fiapo de história que mescla filmes de comédia juvenis com filmes de terror que tem o zumbi como a figura aterrorizante, Christopher B. Landon entrega uma opção de entretenimento descompromissado que oferece umas boas passagens de humor.

Tenha em mente que se trata de um filme de zumbis. Por isso, “Como Sobreviver a um Ataque Zumbi” é escrachado, trash e politicamente incorreto. Feito por jovens para a juventude. Qualquer tentativa de fazê-lo crível é descartada desde o primeiro minuto. Não há uma história pertinente, um estudo de personagens de alguma importância que possa ser válida ser mencionada ou passagens de terror que assustem. A regra aqui é usar e abusar dos clichês de filmes adolescentes e de filmes de zumbis numa mistura que a comédia prevaleça. E esse aspecto até funciona bem, o que gera boas passagens de humor. Para aqueles que diziam que as músicas da Britney Spears eram de matar, observe com a atenção a cena onde os escoteiros procuram acalmar um zumbi cantando (vídeo 1). A coisa é tão engraçada quanto bizarra, pois é de morrer de rir. Mas o filme está repleto de referências à cultura pop traduzida em sua trilha sonora onde na abertura (vídeo 2) rola uma coreografia noturna engraçadíssima que remete a lembrança de Black Window, de Iggy Azalea realizada por Rita Ora (vídeo 3). Assim sendo, “Como Sobreviver a um Ataque Zumbi” é exatamente o que se espera dele ao ver as sutilezas do cartaz. Embora busque imprimir através de seu enredo algumas lições legais sobre auto-confiança e amizade verdadeira, não se enganem: o filme é sobre zumbis. O que de certo modo já é o suficiente para divertir e passar o tempo.

Nota: 6/10

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Cinéfilo desde os tempos da Sessão da Tarde, que aprendeu a desenhar antes mesmo de andar; embora seja mais louco do que artista.

Assinar:

Postagens (Atom)